職人の見極めが光る!横浜市港北区の屋上防水改修で発揮されたウレタン防水の力

建物の防水性能を維持する上で、屋上防水の施工はとても重要な工事のひとつです。特にウレタン防水は、液状の材料を塗布して硬化させる工法で、複雑な形状や設備の多い屋上に適しており、改修工事でも多く採用されています。

今回は横浜市港北区のビル屋上で実施したウレタン防水工事の実例をご紹介しながら、架台まわりジョイントテープ処理、ウレタン塗布といった防水工事で特に重要なポイントを詳しく解説します。

既存防水層の確認と調査からすべてが始まる

まず着手前に行ったのは、屋上全体の状態確認と排水の流れのチェックです。既存の防水層には膨れや剥離、鋼板架台周りには錆も確認されました。特に雨水が溜まりやすい架台基礎や立ち上がり部には、水分が長時間滞留した形跡があり、下地内部の浮きや腐食が懸念される状態でした。

既存防水層の表面には無数のジョイントがあり、部分的に浮きが見受けられます。この段階で職人が目視や打診で確認し、どこを「直して使うか」「撤去して作り直すか」を判断することが非常に重要です。

架台まわりの防水は特に念入りに

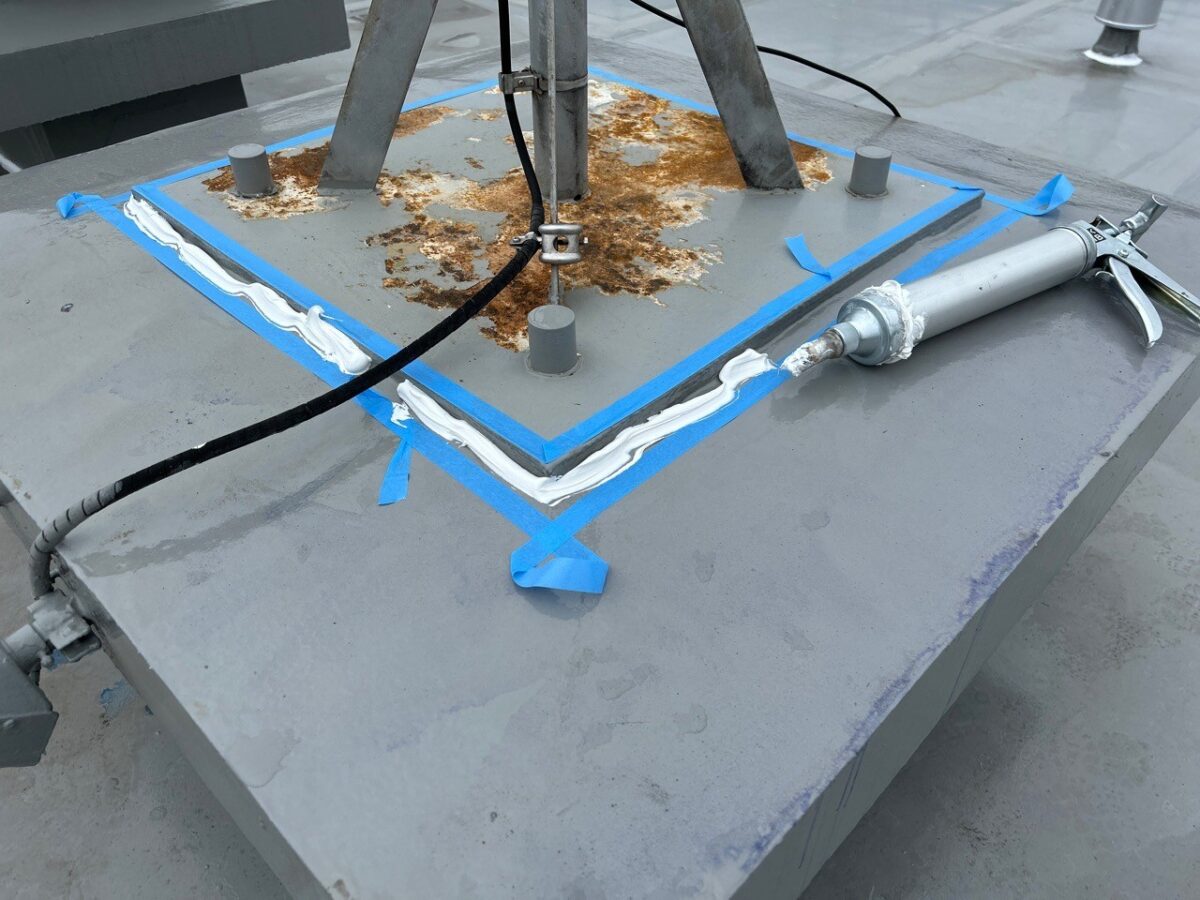

屋上にはアンテナや機械設備などが載っていることが多く、それらを支える架台は漏水リスクが非常に高い部位です。特に写真のように錆が発生している場合、そのままウレタンを塗っても防水層が剥がれてしまう恐れがあります。

そのため、錆の除去後に防錆塗料をしっかりと塗布し、下地を安定させる必要があります。さらに、架台周囲にはシーリング材を充填し、段差や隙間を埋める処理を施します。最終的にはウレタン防水材を塗り込み、架台の根本までしっかりと覆うことで、水の侵入をシャットアウトします。

膨れ補修も丁寧に仕上げる

調査時には立ち上がり部や架台周囲などで膨れが複数箇所確認されました。

これは、ゴムシートとその上に施工されたウレタン防水材との間に湿気・空気・水分が閉じ込められたことにより、太陽熱などで内部が膨張して浮きが生じたものです。

特に注意すべきは、調査時期によって膨れの見え方、状態が大きく異なる点です。

冬場は温度が低く湿気の膨張が少ないため膨れが表面に出づらく、「調査時には問題がなかったのに、夏の施工時に急に膨れが目立つ」といったケースが実際に発生しています。これは現場経験のある職人ならではの重要な見極めポイントになります。

このような場合は、まず防水層をめくって中の浮き部分を撤去・清掃し、モルタルで下地補修を実施します。仕上げ面は平滑になるようにコテで整え、硬化後に再度シーリング材で入隅を形成し直します。

さらに、補修部にはガラスクロスを貼り込んだ補強処理を行い、再発を防ぐ耐久性を確保しました。

このように、膨れや浮きがある部位は単純に上塗りせず、原因に対処した上で再構築することが重要です。入隅部や立ち上がりは「目立たないけれど水が入りやすい」場所だからこそ、職人の丁寧な処理が仕上がりに差を生みます。

平場ジョイント部への補強テープ処理が長期耐久性を生む

今回のような改修工事では、既存下地のジョイント部分がひび割れの起点となることが多いため、補強テープ(ジョイントテープ)を用いた補強処理を行いました。

ロール状のガラスクロス系補強材をウレタン下塗り材と組み合わせ、しっかりと貼り込むことで、局部的な動きにも追従可能な防水層が形成されます。写真のようにローラーを使って丁寧に貼り込むことで、気泡や浮きを防止し、信頼性の高い仕上がりが実現できます。

ウレタン塗布は膜厚管理がカギ

ウレタン塗膜防水において、防水材の塗布は施工の中核をなす工程であり、最終的な性能と美観を決定づける重要な作業です。今回の施工では、平場・立ち上がり・架台周囲それぞれに対して異なる粘度や塗布手法が使い分けられました。

立ち上がり部分は、先に塗っておくことで垂れた防水材を処理しやすくなり、最終的な床面の仕上がりも美しくなります。また、立ち上がり専用のウレタン材は粘度が高くローラー跡が残りやすいため、現場では床用のウレタン材を混ぜて粘度を調整し、美観を整える工夫がなされました。

一般的なウレタン防水は2mm以上の膜厚が求められ、通常は2~3層の重ね塗りでこれを達成します。今回の現場では、ジョイント部や架台周囲などに補強クロス+増し塗り処理を加えたため、箇所によっては4層施工となり、局部的に3.5~4.0mm程度の厚みが確保されました。

また、固定(スキージー)で塗布する際には、「押し付けすぎない」技術が要求されます。強く押しつけると膜厚が均等に取れず、防水性にムラが出てしまうため、ここでも職人の道具の角度や手の圧力を繊細に調整する必要があるのです。

2層目塗布は「勇気ある中止判断」が鍵を握る

防水材の2層目は、最終的な膜厚と表面仕上がりを左右する層であり、この層が硬化不良や雨打たれを受けると、性能・美観ともに大きな損傷を受けるため、非常にシビアな管理が必要です。

職人からは「午後から雨の可能性がある日は、勇気をもってその日は作業を見送る」といった判断が共有されており、天候リスクを避ける「中止判断」こそが高品質な防水層を生む条件になるのです。

過去には60㎡規模の屋上で2層目塗布直後にゲリラ豪雨が襲来し、無数の穴が空いた「ヘチマ状」の仕上がりとなってしまい、全面再施工を余儀なくされたケースもありました。

再施工では、防水層の削り取り→下地補修→再度の2層目・トップ塗布という工程が発生し、人件費・材料費・日程の全てにおいて大きな損害が発生しました。

美しい防水層を完成させるために、1層目施工後に異物や突起、気泡があれば2層目の前に必ず処理を行います。「下地処理を丁寧にするかどうか」で、仕上がりに大きく差が出るため、見えない部分こそ丁寧にという姿勢が求められます。

【関連動画】

防水工事は現場の「判断力」と「丁寧さ」が防水の信頼を作る

今回の横浜市港北区の屋上ウレタン防水工事では、排水ドレンの不備の是正から始まり、膨れ補修、ジョイント処理、架台補強と、建物の状態に合わせた対応が連続的に行われました。

防水工事とは「塗るだけ」ではありません。

下地の状態を見極め、最適な材料と工法を選び、丁寧に段取りを整えたうえで、天候や現場状況に応じた判断をする職人の目と経験が、建物の寿命を延ばします。

防水を依頼する際には、ぜひ「丁寧な調査と柔軟な現場対応ができる施工業者」を選ぶことが、後悔しない改修工事の第一歩です。