風雨に強い建物へ パラペットのピンニング補強工事

建物の屋上やバルコニーでよく見かける「パラペット」。

このパラペット、実は建物を守るためにとても重要な役割を果たしています。たとえば、屋根に吹き付ける風を受け流したり、雨水が外壁へまわり込むのを防いだりと、風雨から建物を守る「盾」のような存在なのです。

ところが、雨や紫外線、温度変化に常にさらされるパラペットは、劣化が進みやすい場所でもあります。経年により表面のモルタル(セメント系の仕上げ材)が浮いてしまったり、ひび割れや剥がれが起きてしまうことも。そのままにしておくと、雨水が建物内部に入り込んでしまう危険性もあります。

こうした劣化への対策として有効なのが、「アンカーピンニング工法」という補修方法です。今回はアンカーピンニング工法について、詳しく解説していこうと思います。

アンカーピンニング工法とは?どんなときに使う?

アンカーピンニング工法は、劣化して浮いてしまった仕上げ材などを、建物の構造部分(コンクリートなど)にしっかり固定し直す工法です。専用の金属製ピン(アンカー)を、構造部分に向けて差し込み、接着剤で固定することで、浮いた部分をガッチリと押さえ込みます。

特に、次のような状況でこの工法が使われます。

- パラペットを軽く叩くと「ポコポコ」と反響音がして、浮いているのがわかる

- 表面にヒビや剥がれが出てきて、内部に水が入っていそう

- 全面改修はコストが高いので、部分的にしっかり補修したい

- 防水層を剥がさず、下地だけ補強したい

コンクリート造だけでなく、ALC(軽量気泡コンクリート)やパネル系の建材でも施工できるので、さまざまな建物に対応できます。

アンカーピンニング工法の流れについて

ここからは、実際の工事がどのように進んでいくのかを、順を追ってご紹介します。専門的な作業ではありますが、全体像が見えると理解しやすくなります。

1. 調査と診断

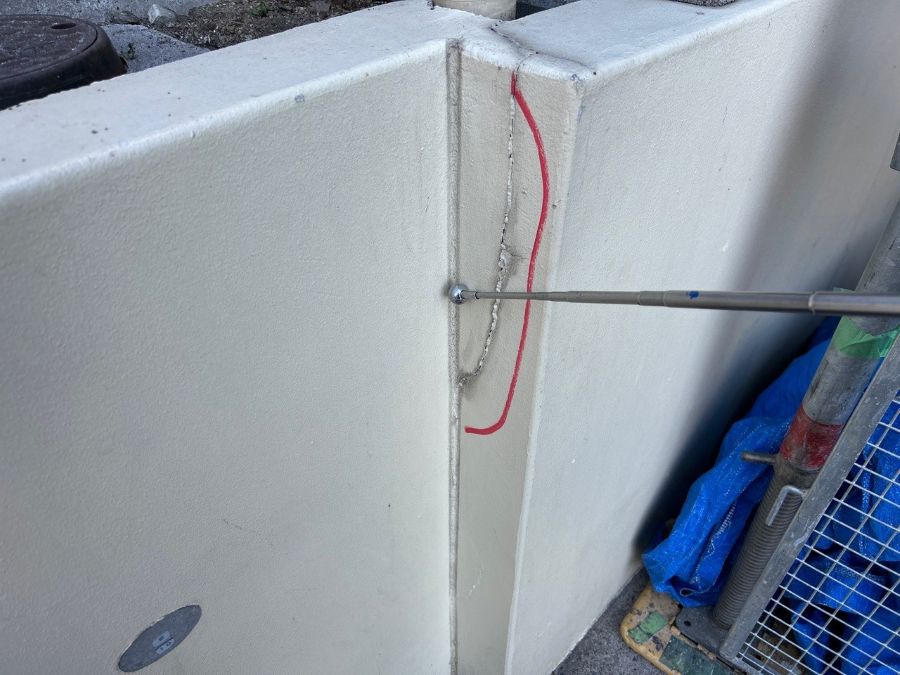

まずは、パラペットの状態をしっかり調べます。職人さんが「打診棒」と呼ばれる道具で表面をトントン叩き、音の違いで浮きや剥がれを確認します。浮いているところは、軽く響くような音がするため、すぐにわかります。さらに、赤外線カメラやクラックスケール(ヒビの幅を測る定規)を使って、目に見えない問題まで調べることもあります。調査結果をもとに、補強が必要な場所をしっかりと見極めていきます。

2. 穴あけ(穿孔)

浮いていた部分に対して、アンカーを打ち込むための穴を開けます。専用のドリルを使って、直径8〜10ミリ、深さ40〜70ミリほどの穴をコンクリート部分に向けて開けていきます。場所や状態によって、角度や深さを細かく調整します。この作業は、建物の構造を傷つけないように、慎重に進められます。

3. アンカーを挿入・接着

次に、開けた穴に接着剤(エポキシ樹脂)を入れて、ステンレス製やグラスファイバー製のアンカーピンを差し込みます。このとき、接着剤に空気が入ってしまうと、ピンがしっかり固定されないため、丁寧に空気を抜きながら注入します。接着剤が固まるまで、時間をかけて確実に硬化させることが大切です。

4. 表面の補修

アンカーがしっかり固定されたら、周囲のモルタルが剥がれていた部分を補修します。「ポリマーセメントモルタル」という、柔軟性と密着性の高い材料を使って、浮いていた部分のすき間をしっかり埋めていきます。

また、もしヒビがあった場合は「Uカットシール工法」といって、ヒビ部分を少し掘り下げ、そこにシーリング材を充填して補修する方法を併用することもあります。最終的に、元の下地面と段差が出ないように、きれいに仕上げます。

5. 仕上げ(防水や塗装の復旧)

最後に、防水層や塗装の仕上げを復旧します。たとえば、もともとウレタン防水が施工されていた場合には、再度プライマー(接着剤)を塗ってから、防水材を塗り直します。塗装仕上げであれば、下塗り、中塗り、上塗りの3段階で塗装し、周囲と色が違って見えないように丁寧に調整します。

アンカーピンニング工法のメリットと注意点

【メリット】

- 浮きや剥がれを内部からしっかり補強できる

- 全面解体をせずに、部分的な補修で対応可能

- 既存の防水層を活かしながら補強できるので、コストと工期を抑えられる

- 完了後も、再発のリスクが低くなる

【注意点】

- コンクリート自体が著しく劣化していると、アンカーが効かない場合がある

- 防水との取り合い部分(接続部)の処理が甘いと、そこから再び漏水するリスクがある

メリットと注意点はあくまでも目安と捉えていただき、建物にどのようなメリットと注意点があるかの判断は実際にプロの検査が必要になってきます。

ここでアンカーピンニングを実際に施工している動画をご紹介します。こちらは外壁タイル補修の様子です。

まとめ

パラペットは、建物の中でも特に風雨にさらされやすく、劣化しやすい場所です。目に見えるヒビや浮きだけでなく、内部で進行している浮きや剥離も、放っておくと大きなトラブルにつながります。

アンカーピンニング工法は、そんな「見えない劣化」をしっかりと補強できる、非常に有効な方法です。建物の安全性と防水性能を維持し、長く使い続けるためには、こうした内部補強の考え方がとても重要になってきます。

もし、パラペットの浮きやヒビが気になっている方がいれば、まずは専門業者に調査を依頼してみてください。大きな修繕になる前に、早めに対処することが、結果的に建物を守る一番の近道です。

弊社ではアンカーピンニング工法での補強工事はもちろんのこと、防水工事や大規模修繕にも力を入れています。建物のことでお困りの際は、お気軽にご連絡ください。