横浜市神奈川区の屋上防水工事 トップコートまで丁寧に仕上げて長寿命化

前回の記事では、プライマー塗布や新規ドレンの設置など、防水工事における下地処理から防水層の増し張り作業を解説しました。

今回は、工事の後半にあたる「膨れ潰し作業~全面トップコート」までの工程を詳しくご紹介します。防水層の最終的な仕上げや、建物の耐久性を高める重要なステップが中心となります。

1.GLテープの増し張り

GLテープの増し張りは、既存の防水層の補強を目的として行われる作業です。この工程では、既存の下地の劣化具合を確認し、不十分な箇所に追加補強を施します。テープは主に重ね部分を強化するために使用され、シート同士の剥がれを防ぎます。

増し張り作業の際には、下地の凹凸を整え、密着性を高めるために表面を清掃し、しっかりと圧着させることがポイントです。この工程を怠ると、後の施工箇所に不具合が発生するリスクが高まります。

2.リベース下地活性剤の塗布

プライマーの代わりとして「リベース下地活性剤」を塗布する工程です。床面に均一に塗布することで、次の防水層との密着性を向上させます。

この作業では、下地が湿気や埃を含んでいないことを確認することが非常に重要です。特に、床面の凹凸や汚れが残っていると防水層の剥がれや浮きの原因となるため、丁寧な下地処理が求められます。この工程は、全体の耐久性を左右する基礎的な役割を果たします。

3.膨れ潰し作業

既存の防水層に発生した膨れを潰し、再度接着する作業です。膨れた部分を切開し、内部の空気を抜いた後、火を使ってアスファルトを溶かし、下地と密着させます。この工程は防水層の寿命を延ばし、再膨れを防ぐために重要です。作業範囲を分割して同時進行で進めることで、効率的に進められます。

4.開口部と切り口の焼き接着

開口部や切り口を焼いて接着する工程です。この作業では、火を使用して防水層の端部をしっかりと溶かし、下地と密着させます。

特に切り口部分は水が浸入しやすい箇所のため、丁寧に仕上げる必要があります。均一な加熱と圧着が、接着強度を高めるポイントです。

5.改質アスファルトシート貼り

改質アスファルトシートの裏面を高温の火で炙り、材料を溶かしながら下地や既存の防水層に密着させていきます。この工程では、アスファルトが溶融状態になることで接着力が生まれ、耐水性と防水性能を向上させます。

また、この方法は平面部や立ち上がり部などの複雑な部位にも対応可能で、防水層の一体化を実現することができます。

バーナーをシートの裏面に対して一定の距離(約20~30cm)を保ちながら、ムラなく均一に炙ります。目安として、アスファルトが適度に光沢を帯び、溶融状態になるまで熱を加えます。この際、端部や重ね部分には特に注意を払い、確実に溶かします。

シートを炙りながら、ローラーや鏝を用いて少しずつ圧着していきます。加熱が不十分だと密着性が低下し、膨れや剥がれの原因となるため、適切な速度で進めることがポイントです。通常、シート1m分を炙って圧着する作業を数分以内に完了させるイメージです。

6.チョークラインで重ねしろを確保

150mmの重ねしろを作るため、チョークラインを引いて位置を明確にします。シート防水では重ね幅が不十分だと水の侵入リスクが高くなるため、正確なライン引きが求められます。

この作業では、事前に測定し、長さや位置を統一することで施工ミスを防ぎます。チョークラインは視覚的なガイドラインとなり、作業効率を上げるとともに仕上がりを美しく整える役割もあります。

7.砂落としと均し作業

防水層の接着を強固にするため、表面の砂を焼いて落とし、平滑に均す作業です。この工程では、バーナーを使用して砂を溶かしながら、表面を均一化します。

焼き加減を調整することで、下地を傷つけずに滑らかな表面を作ることが可能です。この作業を怠ると、防水シートの密着性が低下し、膨れや剥がれが発生するリスクが高まります。

8.立上り端末のコーチング

トーチ工法でアスファルトシートを接着した後の立上り部分の端末コーチングは、防水性能を確保し、シートの剥がれや水の侵入を防ぐために非常に重要な工程です。この作業では、シートの端部や立ち上がり部をしっかりと固定・密閉することで、防水層全体の耐久性と信頼性を高めます。

9.臭気筒トップコート

臭気筒(脱気筒)は、建物の内部にこもる湿気やガスを排出するために設置される設備です。これにより、防水層内部に湿気が溜まりにくくなり、防水層の膨れや剥がれを防ぐ効果があります。特に屋上防水では欠かせない部材の一つです。

鏝(こて)や刷毛を使用し、臭気筒の周囲にトップコートを均一に塗布します。塗り残しがないよう注意し、基部を中心にしっかりと塗り込むことがポイントです。

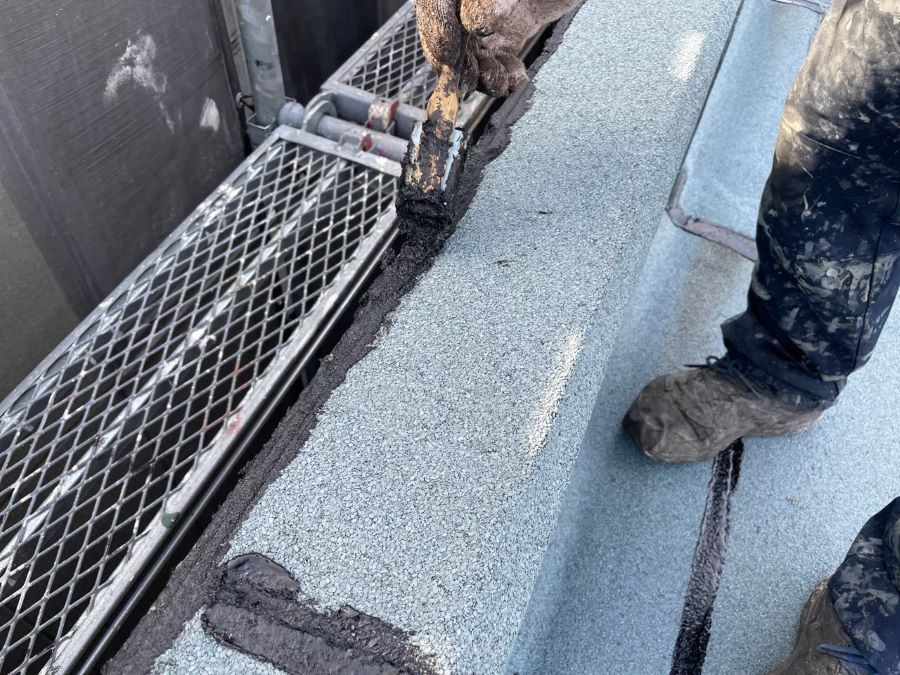

10.架台の処理

屋上に設置される設備(空調機器、ソーラーパネルなど)の架台部分は、直接防水層に負荷がかかる箇所です。そのため、架台周辺の防水処理は念入りに行う必要があります。この工程では、防水シートの接合部や傷がつきやすい箇所を修復し、均一な仕上げを目指します。

ガスバーナーを使用して防水シートの表面を均一に炙ります。これにより、シートの表面が軟化し、接着力が向上します。

11.トップコート塗布

防水工事におけるトップコートは、紫外線や風雨から防水層を保護する重要な役割を果たします。ただし、笠木の下など、直接露出しない部分には塗布しない場合があります。

今回は使用したシートは露出に耐えられるため「露出部分のみ」にトップコートを塗布していきます。

12.笠木の復旧作業

笠木は建物の壁や屋上の端部を保護する役割を持つ部材であり、防水層の仕上げに欠かせない工程です。笠木がしっかりと固定されていないと、水の浸入や建物の外観劣化の原因となるため、丁寧な復旧作業が必要です。

笠木を元の位置に戻す前に、取り付け部や下地を確認し、損傷や緩みがないかをチェックします。

13.全面トップコート塗布

最後に、屋上全体にトップコートを塗布します。特にシートの重ね部分や水が溜まりやすい箇所には、三層塗りで厚みを持たせます。

最初の一層目を全体に薄く均一に塗布し、乾燥後に二層目、三層目を順次塗布して厚みを確保します。この丁寧な三層仕上げにより、防水層の耐久性と美観性が向上します。

塗布後は、全体の仕上がりを確認し、均一な膜厚が形成されているかチェックをします。

【関連動画】

まとめ

トーチ工法は、防水工事の中でも高い技術力を必要とする工程ですが、適切に施工すれば非常に高い防水性能を発揮します。ガスバーナーを使用したシート貼りは、加熱と圧着のタイミングが成功のカギです。プロフェッショナルな施工によって、建物を長期間守る高品質な防水層を実現できます。

防水工事は、建物の耐久性を守るために欠かせない重要な作業です。特に屋上防水は、雨水や紫外線の影響を直接受けるため、定期的な点検と適切な施工が必要です。

弊社では長年の経験と専門知識を活かし、確実で美しい仕上がりをお約束します。お客様の大切な建物を守るため、ぜひ防水工事をご検討ください。些細なことでもどうぞお気軽にご相談ください。