築年数を問わず効果を発揮!通気緩衝工法による横浜市の防水施工実例

今回は、横浜市の前回の続きからウレタン塗膜防水の後半工程について詳しく解説します。この工法の特徴である通気緩衝シートの敷設までを、各工程ごとに注意点やポイントを押さえながらお伝えします。

前回の下地調整やプライマー塗布の工程に続き、重要な段階です。それでは、作業の流れを一つずつ詳しく見ていきましょう。

【関連記事】

1.平場の通気緩衝QVシート敷設~空気を逃がす構造の要~

プライマー塗布が完了した後、いよいよ通気緩衝QVシートの敷設作業が始まります。このシートは、下地の湿気を効率よく排出する役割を果たし、防水層が膨れたり剥がれたりするのを防ぐ工法の中核を担います。特にALC造の建物では湿気を吸収しやすいため、シート敷設の精度が防水工事全体の成否を左右します。

職人は「ただ貼るだけではなく、空気が入り込まないようにしながら、下地との密着性を確保するため、細心の注意を払わなければならない」と伝えています。

シートを敷設する際には、専用のローラーを使用して空気を逃しながら、シート全体を滑らかに密着させていきます。

この時、職人たちは靴を脱ぎ、シートを汚さないよう慎重に作業を行います。「靴のままだとシートが汚れたり傷ついたりしてしまうので、現場では必ず靴を脱いでいます。見た目には些細なことかもしれませんが、この積み重ねが仕上がりに直結するんです」と話す職人の姿勢には、防水工事に対するプロとしての誇りが感じられます。

QVシートはロール状になっており、現場の形状に合わせて少しずつ展開しながら敷設を進めます。

ポイントは、空気がシートの下に入り込まないようにすること。ローラーで丁寧に空気を押し出しながら下地に密着させていくこの作業は、見た目以上に繊細な技術を要します。

特に入り隅部や排水口周辺など、形状が複雑な箇所では、シートが浮かないよう細部にわたって手作業での調整が必要です。

「最初にシートを仮置きして、空気が溜まりそうな箇所を事前にチェックすることが大事」と職人は言います。このような工夫により、シート全体が均一に密着し、後の防水層形成がスムーズに進むよう備えるのです。

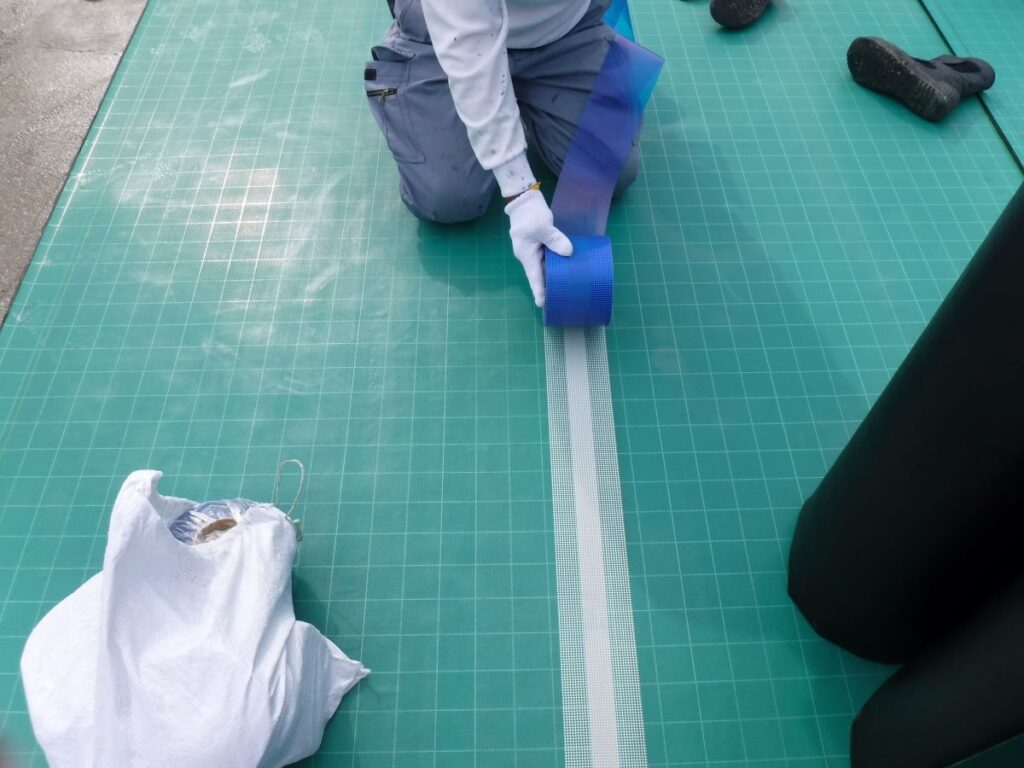

2.QVシートのジョイント部処理 ~防水層を一体化する緻密な作業~

QVシートを敷設する際、シート同士の重なり部分であるジョイント部の処理が非常に重要です。この部分を正確に処理することで、防水層全体が一体化し、長期にわたって高い防水性能を発揮できるようになります。職人たちは、重ね幅を規定値(通常50~100mm)に合わせて施工し、隙間が生じないよう慎重に圧着作業を行います。

ジョイント部の作業では、特に接着面の均一性が求められます。「ジョイント部は、防水層の中でも最も弱点になりやすい箇所だから、どんなに小さな隙間も許されない。ここで手を抜いたら後の不具合につながります」と語る職人は、何度もシートの重なり具合をチェックしながら作業を進めます。

さらに、このジョイント部を適切に処理することで、シートの端部が反り上がるのを防ぐ効果も得られます。「反り上がりを防ぐことで、シートが長期間安定して機能するんです」と職人は言います。特に強風や温度変化の影響を受けやすい屋上では、この処理が防水層の耐久性に直結します。

ジョイント部の重ね合わせ作業では、職人たちは現場の条件に応じた工夫を施します。例えば、寒冷地では気温が低くシートの柔軟性が低下しやすいため、シートを事前に温めて施工することもあります。また、雨の日の施工を避け、完全に乾燥した状態で作業を進めるなど、環境条件に応じた対応が求められます。

「現場ごとに状況は違うけど、それに対応するのがプロの仕事。どんな環境でも一定の品質を保つために、経験と知識を駆使しています」と若手職人が話すように、チーム全体での工夫と連携が、現場での成功を支えているのです。

3.QVシート端末処理 ~入り隅部へのMBテープ貼り付けで仕上げる~

平場のQVシート張りが完了すると、次はシートの端末処理に移ります。この工程では、屋上の入り隅部(壁と床が交わる部分)や端部を補強するため、専用のMBテープ100を使用します。入り隅部は、雨水が溜まりやすく侵入リスクが高い箇所であるため、しっかりとした処理が欠かせません。

職人たちは、まず端部を清掃し、プライマーを塗布して接着力を高めます。その後、MBテープを適切な長さに裁断し、入り隅部の形状に合わせて丁寧に貼り付けていきます。この時も、ローラーで圧着し、テープが浮かないようにすることで隙間を完全に埋めていきます。

「入り隅部は防水工事の中でも特に気を使う部分。小さなミスが大きな不具合につながることが多いから、ここでは一切の妥協が許されないんです」と職人は語ります。

MBテープは、防水層全体の耐久性を高める補強材として、非常に重要な役割を果たします。特に、入り隅部や立ち上がり部分では、雨水の侵入を防ぐだけでなく、下地の微細な動きにも追従する柔軟性が求められます。この特性により、防水層が温度変化や振動によるひび割れを起こしにくくなるのです。

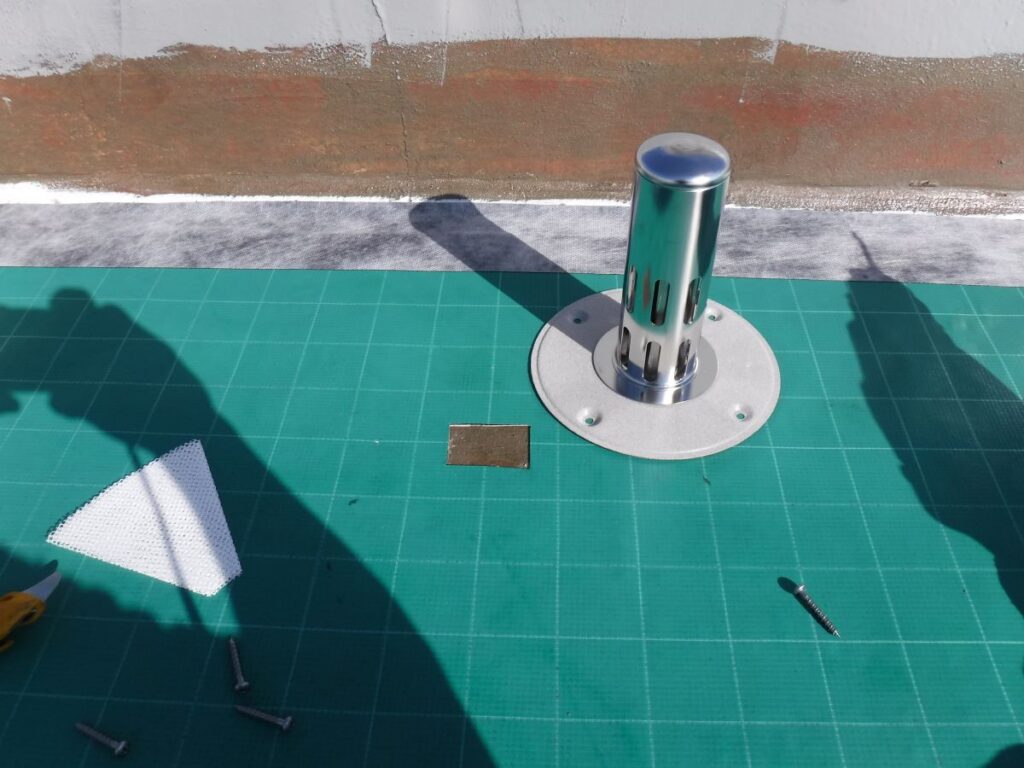

4.脱気筒取り付けの役割と重要性

脱気筒は、防水層の内部に滞留する湿気や気体を逃がすための装置です。湿気は建物内や下地から発生するため、そのまま放置すると防水層が膨れたり剥離したりする原因になります。特にALC造の建物では、湿気が下地内部に蓄積しやすいため、脱気筒を適切に配置することで防水層の信頼性を確保することができます。

設置場所が決まると、次に行うのがマーキング作業です。脱気筒を設置するための穴を開ける位置を明確にするため、レーザーレベルやチョークラインを使い、屋上面に正確にマーキングを行います。この段階でのズレが後の脱気効果に大きく影響するため、慎重に作業を進めます。

「ほんの数センチのズレでも、湿気が十分に逃げないことがある」と職人は語ります。

マーキングが完了すると、脱気筒を取り付けるための穴あけ作業に進みます。

穴を開ける際に特に注意するのは、ドリルの角度と圧力です。「ドリルの角度が少しでもずれると、脱気筒の取り付けが安定しなくなります。

「これが防水性能に悪影響を与えることもあるので、常に垂直を意識して作業しています」と職人は語ります。また、ドリルで開けた際に発生する粉塵や切りくずをそのままにしておくと、接着不良の原因となるため、専用の掃除機やブラシで丁寧に清掃します。

5.改修ドレンの取り付け

まず既存ドレンの状況を入念に確認します。職人たちは、既存ドレンの形状、サイズ、劣化具合を一つずつチェックし、改修ドレンをスムーズに設置できるかどうかを判断します。

「既存ドレンが想定よりも劣化している場合は、補修が必要になることもあります。その場合は補修方法を現場で検討し、最適な対応を取ります」と職人は語ります。

改修ドレンを取り付ける際、密着性を高めるために専用の接着剤を使用します。この接着剤は、ドレンの接地面に均一に塗布する必要があり、施工環境に応じた適切な種類を選ぶことが重要です。特に、防水工事では水分や湿気が多いため、湿気に強い接着剤を選定する必要があります。

「接着剤は量が多すぎても少なすぎてもダメなんです。適切な量を見極めて、均一に塗布することがポイントですね」と職人は言います。接着剤が多すぎると溢れ出して仕上がりが汚くなり、少なすぎると密着不良を引き起こすため、施工者の経験と技術が求められます。

改修ドレンを取り付けた後、接着剤が均一に広がり、隙間なく密着しているかを念入りに確認します。また、ドレン周囲に余分な接着剤がはみ出している場合は、速やかに除去して仕上がりを整えます。この作業を怠ると、防水層の見栄えが悪くなるだけでなく、防水性能にも影響を及ぼすことがあります。

6.立上り部の補強用クロス貼り付け

「立ち上がり部は、防水層の強度と密閉性を確保する要の部分。ここがしっかりしていないと、いくら平場が完璧でも雨水が浸入してしまうんです」と話すのは、現場を仕切る職人。立ち上がり部をしっかり補強することは、防水層全体の寿命を延ばすために不可欠です。

作業は、補強用クロスを必要なサイズに裁断するところから始まります。クロスは立ち上がり部の形状や高さに合わせて事前に計測し、現場での微調整を行いながら裁断します。

「クロスのサイズが大きすぎるとシワや浮きが出やすく、逆に小さいと防水効果が十分に得られません。現場での調整が非常に重要ですね」と職人は話します。裁断が完了したクロスは、一度立ち上がり部に仮置きし、位置や重なり具合を確認します。

7.改修ドレン・脱気筒補強用クロス貼り付け

まず、改修ドレンの施工に入る前に、排水口周辺の状態を再度入念に確認します。この現場では、経年劣化によって既存ドレンの周囲に隙間が生じており、そこから雨水が浸入している可能性がありました。こうしたケースでは、改修ドレンの取り付けだけでなく、その周囲をしっかりと補強することで、防水性能を最大限に高めることが重要です。

使用するのは、補強用クロスとポリベラ(ゴムヘラ)です。このクロスは、ドレンと防水面を物理的に補強する役割を果たします。クロスを貼り付ける際は、あらかじめドレン周辺にプライマーを塗布し、防水層との密着性を確保します。

そして、ドレンから防水面に向かって補強クロスを慎重に配置し、ポリベラを使って空気が入らないように押さえ込んでいきます。

次に脱気筒の補強作業です。脱気筒は、屋上防水工事において防水層内部に溜まる湿気を逃がす重要な役割を担っています。この部材がしっかり機能していないと、湿気が原因で防水層が膨れたり剥離したりする可能性が高まります。そのため、脱気筒の取り付けと補強作業も非常に重要です。

脱気筒周りには、改修ドレンと同様に補強用クロスを貼り付けます。ここでもポリベラを使って、クロスをしっかりと押さえ込み、隙間を残さないように密着させます。

ただし、脱気筒周辺は形状が複雑なため、クロスを切り込みながら立体的に貼り付けていく必要があります。「ここが腕の見せどころなんです」と職人さんが語るように、形状に合わせてクロスをカットし、細かな隙間も見逃さずに処理する作業は、経験と技術が求められる部分です。

8.下地調整と立上り補強 ウレタン塗布前の様子

防水工事において「下地調整」と「立上り補強」は、ウレタン塗膜防水を長期間にわたって高性能に保つための基盤となる重要な工程です。

ウレタン塗布の前段階で、いかに下地を整え、補強を徹底するかが防水工事全体の仕上がりを左右します。この現場でも職人たちが細心の注意を払い、丁寧に作業を進めていました。

下地調整と立上り補強の作業が完了した後、職人たちは改めて全体の状態を入念に確認します。この工程は、後に続くウレタン塗布を完璧に仕上げるための「最終チェック」とも言えます。

表面に凹凸がないか、クロスがしっかりと密着しているか、隙間や浮きがないかを一つひとつ丁寧に確認します。

今回のブログはここまでとさせていただきます。

次回のブログでは、いよいよウレタン塗布の工程を取り上げます。液体状のウレタン防水材を塗布し、乾燥させて防水層を形成する様子や、平場や立上りにおける施工のポイントを詳しく解説していきます。

次回も引き続き、防水工事のプロセスをわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。ウレタン防水特有の柔軟性や密着性、そして仕上がりの美しさについても触れていきます。

防水のことでお困りなことがございましたら、是非一度ご相談いただければと思います。