ウレタン防水の密着性を高める!横浜市で実施した下地調整作業を紹介

今回のブログでは、横浜市にある築13年のALC造4階建てビルの屋上防水工事のプロセスを、専門的な視点から解説します。工事は前後編に分け、今回は既存防水層の撤去から下地処理までを取り上げます。

劣化した既存シート防水層を改修し、サラセーヌQV工法を採用してウレタン塗膜防水を施工しました。

1. 排水口の詰まりと水溜まりの確認

施工前の屋上では、雨水が適切に排水されず、ところどころに大きな水溜まりが見られました。

この原因は、鋳物ドレンの下皿部分の厚みが約1センチ以上と高くあり、雨水の流れを妨げていたことでした。

この状態を放置すると雨水が建物内部に浸入し、ALCパネル内部の劣化や構造体への被害が懸念されるため、迅速な修繕が求められました。

2. 既存防水層の劣化状況の確認

既存のシート防水層は経年劣化が進み、接合部や端部の剥離、亀裂が見られました。これにより雨水が浸入し、ALCパネルに悪影響を及ぼすリスクも考えられました。

ALCパネルの吸水性の高さから、防水層の劣化を放置するとパネルの強度低下や凍害を引き起こす可能性があり、建物全体の耐久性にも大きな影響を及ぼすことが懸念されました。

3. 立上り既存防水シートの撤去

まず、立上り箇所に設置されている笠木の金物を慎重に撤去します。防水層が金具にかからないよう配慮しつつ、シート防水層を丁寧に剥がしていきます。この工程では、既存金具の損傷を防ぎ、後の工程で適切に再設置できるよう細心の注意を払います。

また笠木に固定されている金具は、防水層で完全に覆ってしまうと、後々のメンテナンスに支障をきたす可能性があるため、すべての金具は取り外さずに作業を行います。

金具を丁寧に扱いながら、既存防水シートを剥がしていきます。

4. 立上りのケレン作業

既存防水シートを撤去した後、立上り部分の表面をケレン棒やグラインダーを用いて研磨し表面を整えます。このケレン作業を行うことで、次の工程で使用するプライマーや防水材の密着性を向上させます。

この時にケレン作業は慎重に進め、過度な研磨で下地を傷めないように注意を払って行う必要があります。

5. 笠木欠損箇所のプライマー充填

次に笠木の欠損箇所にプライマーとシーリング材を充填します。これにより雨水が侵入しやすい箇所を確実に補強します。

笠木は雨水を受けやすい箇所であるため、適切な防水処理が重要となります。プライマーは、シーリング材とALCパネルの密着性を高める役割も果たします。職人たちは、細かな隙間も見逃さず、万全の処理を施しました。

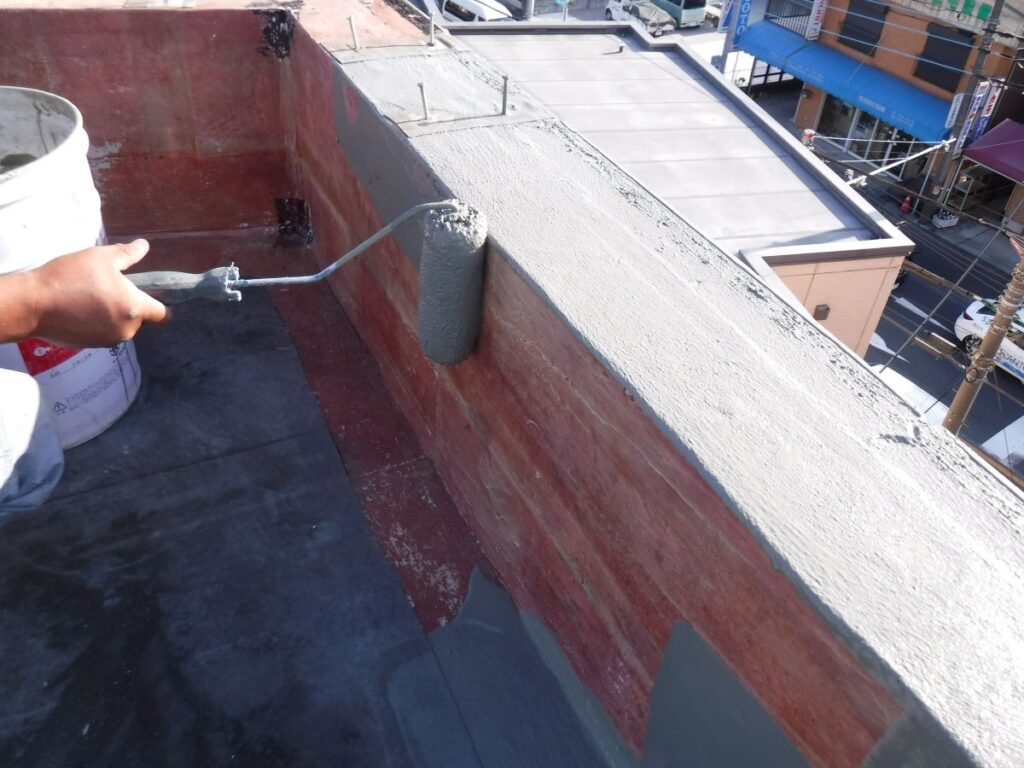

6. 立上り、笠木 下地調整

立上り部分と笠木の下地調整にはカチオンポリマーセメントアンダーテックスSを塗布し、下地の強化と防水層との密着性を高めました。

カチオン系資材は、ALCパネルへの浸透性が高く、下地の強化と防水層との密着性向上に効果的です。また、ALCパネルのアルカリ性に強く、長期的に安定した防水性能を維持することができます。

7. 平場既存防水シートの撤去

立上り部分と同様に、平場の既存シート防水層も丁寧に撤去していきます。立上り部分と比べ広範囲に及ぶため、作業効率を考慮しながら撤去作業を進めます。

平場部分では、特に劣化箇所や接合部の状態を確認しながら、慎重に作業を行います。

8. 平場清掃

既存防水シートを撤去した後、平場の表面に残った接着剤やゴミ、埃などを徹底的に清掃しました。

この清掃工程が不十分だと、新しい防水層の密着性が損なわれ防水層が浮きやすくなり、密着不良や防水性能の低下を引き起こす恐れがあるため、特に念入りな作業が求められます。この工程は、防水工事全体の仕上がりに直結する重要なステップです。

9. 平場 下地調整

平場部分の下地にも、立上り部分と同様にカチオン系の下地調整材を塗布し、下地を強化します。

平場部分は、歩行荷重や雨水の影響を受けやすいため、均一で強固な下地を作ることが防水層の耐久性向上に繋がります。

10. 入隅へのプライマー塗布

立上りと平場の接合部である入隅には、専用プライマーを丁寧に塗布しました。

入隅は構造上、防水層が切れやすい箇所であり、雨水が浸入しやすいリスクが高いため、特に慎重な作業が必要です。丁寧に作業を行い防水層の効果を最大限に引き出します。

11. 立上りへのプライマー塗布

立上り部分全体にもプライマーを塗布します。

この工程は防水性能を向上させるだけでなく、防水層の長期的な耐久性を確保するための重要なステップです。プライマーに適したローラーを使用し、効率よく確実に塗り込んでいきます。

12. 入隅へのシーリング材充填と仮防水処置

入隅にシーリング材を充填し、仮防水処理を施します。

シーリング材は、建物の動きによる防水層の切れを防ぎ、防水性能を維持する上で重要な役割を果たします。また仮防水処理は、シーリング材が完全に硬化するまでの間、雨水を防ぐための処置になります。

13. 笠木へのシーリング材塗布と仮防水処置

笠木にもシーリング材を充填し、仮防水処理を行います。笠木は、雨水が溜まりやすく、シーリング材の劣化が早まる可能性があるため、適切な処置と定期的な点検が必要と言えます。

14. 平場の下地調整

平場全体をケレン棒や電動工具を用いて研磨し、調整後に出たカスを清掃します。

これにより、下地表面を滑らかにし、防水層の密着性を高めます。施工後に残った汚れやカスは密着不良を招く可能性があるため、徹底した清掃が求められます。

15. 下地調整で出たカスの清掃

下地調整で出たカスを清掃します。残ったカスは、新しい防水層の密着不良を引き起こす可能性があるため、隅々まで確認しながら丁寧に清掃をしていきます。

16.立上り補強クロス貼り

立上り部分に補強用クロスを貼り、サラセーヌ立ち上がり用を塗布します。

補強用クロスは、防水層の強度を高めひび割れなどを防ぐ役割があります。笠木金物の間から雨水が浸入しないよう、ポリベラを使い丁寧に仮防水処置を施していきます。

サラセーヌ立ち上がり用は、立上り部分に適した防水材で、高い防水性能と耐久性を持ちます。

16. 平場へのプライマー塗布

平場全体にプライマーを塗布します。プライマーは、防水層と下地の密着性を高め、防水性能を向上させるために重要な工程です。

次に施工する防水層の品質を左右するため、適切なローラーを使用し広範囲に均一な塗布をしていきます。

次回のブログでは、下地処理が完了した後の工程を紹介していきます。サラセーヌQV工法の特徴である通気緩衝シートの敷設や、ウレタン塗膜防水層の形成、そして最終仕上げまでの工程を詳しく解説する予定です。

まとめ

今回は、ALC造4階建てビルの屋上防水工事の前半部分を紹介しました。防水工事は、建物の耐久性を維持するために非常に重要な工事です。

特に、ALC造の建物は、吸水性が高いため、防水層の劣化は、建物全体に大きな影響を与える可能性があります。今回のブログが、防水工事の重要性と工程を理解する一助となれば幸いです。