横浜市のマンションで発生したゲリラ豪雨による雨漏り工事の解決策とは

一昨年に大改修工事をしたマンションのオーナー様から、雨漏りのご相談がありました。

オーナー様が頭を悩ませている雨漏りの原因は、ゲリラ豪雨。

普通の雨であれば起こらない雨漏りが、ゲリラ豪雨になると発生してしまうのだそうです。

そこで補修工事をしようと思った際に、2年前に大改修工事を担当した塗装職人を思い出してくださりご連絡を。

久しぶりにオーナー様にお会いできて、前回の工事のその後なども確認することができました。

さっそく雨樋を拝見したところ、確かに雨漏りの跡が……。

実はこちらのマンションの雨樋は、建物の中を通過して外の壁に突き出しているので対応が難しいタイプでした。

今回は少し特殊な雨樋ではありますが、ゲリラ豪雨による雨漏りの工事について、お話いたします。

このマンションのブログ記事1

雨樋に多く水を流すための補修工事とは多く水を流すための補修工事とは

ここ最近、このゲリラ豪雨による雨漏りのご相談がたまにあります。

理由は、ゲリラ豪雨の雨量を受けきれない雨樋が多いためです。

雨水を受けきれないことで、雨樋から水があふれ雨漏りにつながってしまいます。

20年前には台風でもない限り、この雨量の雨が降る…ということはありませんでした。

そのため、以前の建築物の雨樋は、通常の雨量を基準に作られており、ゲリラ豪雨が続くと雨樋から雨水があふれ続け、雨漏りになってしまうのです。

今回のマンションも、このゲリラ豪雨が雨漏りの原因でした。

もともとは、折半屋根の脇に雨水を流す幅40センチ、深さ10センチほどの溝があり、3か所の縦樋につながる穴に雨水が落ちることで、水を排出していました。

この折半屋根の断面を写した写真をご覧ください。

屋根の三角形のしたに、10センチほど立ち上がりがお分かりになりますでしょうか。

これが雨水を流す溝の高さとなります。

通常の雨であれば問題なく対応できる溝の高さです。

しかし、ゲリラ豪雨の雨量になると、この3つの縦樋出口に水が出る前に、雨が流れる溝のから水があふれ、折半屋根の内側に大量の水が流れてしまいます。

この横樋がわり溝ですが、建物の外側ではなく、建物の真上に設置されてしまっており、折半屋根の中に雨水が流れ込むと、必然的に室内に水が流れてしまうのです。

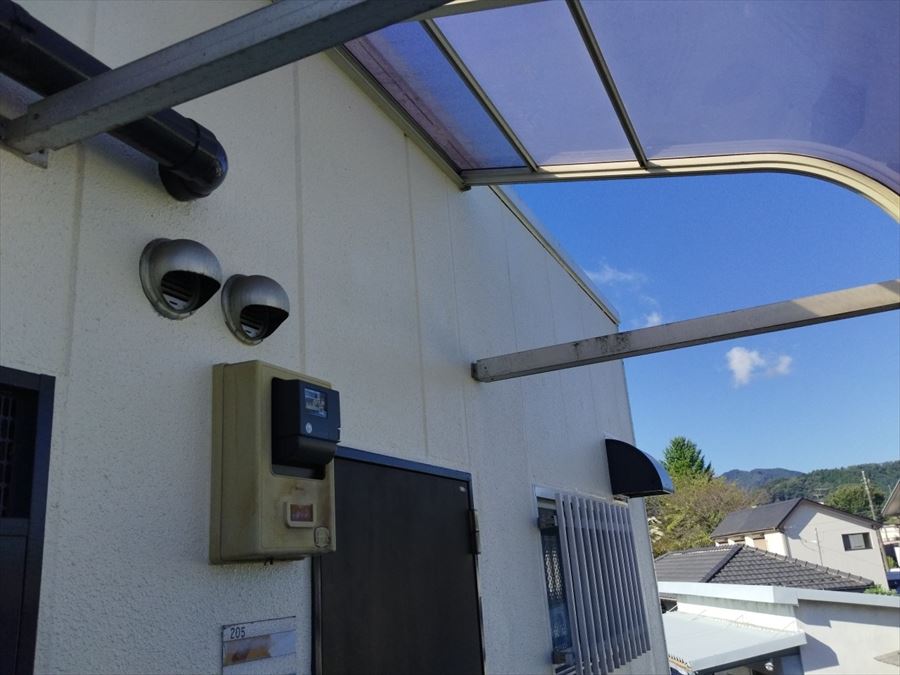

それなので、雨樋も部屋の中の壁を通って、廊下側に突き出す形に。

これらの要因が、雨樋の補修工事を難しくしました。

以下3つの案をかんがえましたが、どれも良い方法とは言えません。

1 雨樋の水の排出口である口径を大きくする→雨樋が建物の中を通っているので大工事になる

2 雨樋の縦樋を増やす→雨樋が建物の中を通っているので大工事になる

3 横樋の溝を深くする→屋根があるので難しい

3つとも雨樋と建物の構造により、普通の方法では対応が難しい状態です。

そこで違う方法で、流す雨量を増やすことを考えました。

このマンションのブログ記事2

雨樋を分岐させる工事

まずはスコープを雨樋にいれて、樋の中に詰まっている箇所がないかチェックします。

詰まりが原因であれば、取り除くことでゲリラ豪雨に対応できるかもしれないからです。

チェックしたところ、雨樋の中につまりはありませんでした。

お客様が弊社を呼ぶまでに、他社でパイプ内の高圧洗浄も行ったそうですので、3つの縦樋に水がきちんと流れていることも証明されています。

雨樋自体には問題がないことが証明されましたので、雨樋の改造をすることにしました。

工事をしたのは、この建物の外に突き出した縦樋部分です。

この横に走っている雨樋の部分で、分岐をさせて流す雨量を増やします。

そこで、雨樋を分岐させたいところで切断しました。

これは実際切ったところです。

中をのぞいてみましたが、樋の中はやはり詰まっておらず非常に綺麗な状態でした。

切断面に、T字のパーツをつけて、雨樋を二股に。

もともとは75ミリ口径の雨樋がついていたのですが、分岐する雨樋は100ミリ口径のものにしました。

こうすることで、新しく分岐させた雨樋の方に水が多く流れるようにします。

さらに、分岐部分には脱気穴をつけました。

これは、この部分から二つ目的があります。

1 樋をのぞいて、掃除しやすくする

2 空気圧の解消をする

この2つの理由から、取り付けをしました。

脱気穴の上部は、この写真のように網状の蓋になっているので空気が抜ける仕組みです。

水を排出する縦樋の出口は、このようにアスファルトの地面から少し高さをつけておきました。

というのも、実際雨が降ってみないことにはどれだけの雨水が流れるかわからないからです。

流れる雨の量によっては、アスファルトの上に水を排出するのではなく、この雨樋をさらに先の地面まで伸ばして、土に水を吸わせることが必要かもしれません。

なので、その時に工事ができるように雨樋の高さを出しているのです。

これで、ゲリラ豪雨に対応するための雨樋工事は終了しました。

このマンションの大規模改修動画

長年続く会社だからこそ、工事の経過をみることができる

今回縦樋の改造工事をしましたが、もちろん最後には塗装させて頂きました。

弊社にて大改修工事をしていたので、同じ色で仕上げることが可能です。

足場は立てない工事でしたので、あくまでも梯子などで対応できる範囲でしたが、できる限りの対応をさせていただきました。

今後は、またゲリラ豪雨が降った後の経過を見るつもりです。

塗装職人は、30年以上続いている会社だからこそ、こうしたアフターケアができます。

この雨樋工事のように、イレギュラーな対応をしなければならない工事もありますが、決してやりっぱなしにはしません。

結果が読めない工事であれば、その先にまた工事があることも考え対応するのが、弊社の工事です。

これからも、一度塗装工事を担当したお客様とのご縁を大切に。ホームドクターのような塗装会社でありたいと思います。