屋上防水の種類と特徴を徹底解説 建物の用途に応じた最適な工法とは

屋上防水と一言で言っても様々なやり方や工法があります。修繕工事での屋上防水をする場合現状の屋上がどのような防水種類になっているか理解することも重要です。

例でいえば、屋上がコンクリートやモルタルなどの難なく普通に歩行ができる屋上なのか、それとも屋上での利用や用途は何もなく歩くことすらしない屋上なのかでも、工法や価格も変わってきます。

例えば同じマンションやビルでも屋上が塔屋になっていて、最初から屋上を利用する何かしらの用途や利用の目的がある場合は屋上へ出やすいように階段がありますが、それ以外の場合はハッチ等やベランダから外壁伝いに設置してあるはしごを利用しなければ屋上に上がれない建物もあります。

屋上に出る機会とは、マンションを所有する一棟物オーナーさんの考え方次第ですが、弊社の過去の例では園芸関係のプランターやそれことその規模を超えて一定の面積に土をもって地上と同じようなイメージで植物を育成する方もいます。

もっと本格的な意味合いでいえば屋上緑化ですがそれは、防水施工自体また特別な施工なのでここでは割愛します。

ほかには物置を置いたり洗濯などの干しものの利用です。

賃貸・分譲に関わらずマンションでは居住者が屋上に上がる想定はしていないため、塔屋やハッチがあってもカギがかけられているため上がることは出来ません。

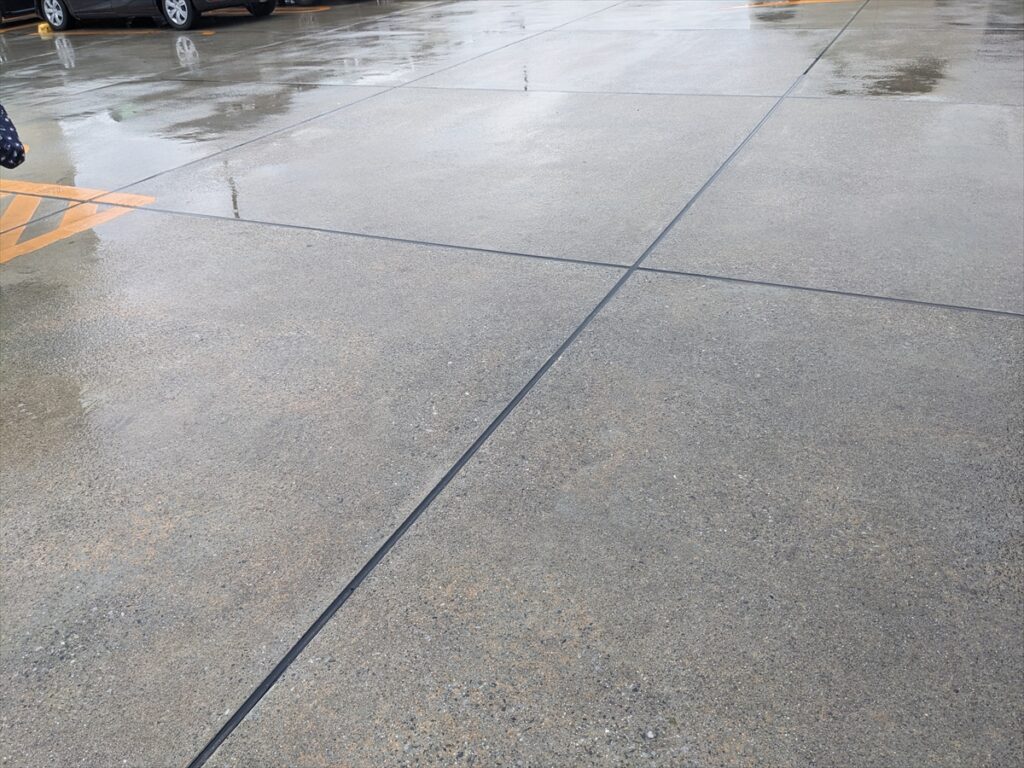

建物が大規模になる工場や病院、駐車場など業務上屋上に上がる目的が多い場合は、防水の種類も歩くのは当然としてある程度のものを落としたとしても、欠けたり破れたりひび割れたりしないような強度を持つ保護コンクリートになっている場合が一番多いかと思います。

ただ建物は地震などの影響で動きます。動くと外壁も同様ですが屋上にもひび割れなどが入ってくる可能性が出てきます。そのために保護コンクリートには屋上の面積に応じて伸縮目地というある程度の動きをその目地が吸収してくれて、コンクリート自体にひび割れを起こさせない構造になっています。

この保護コンクリートの下の層にはアスファルト防水が施工されていることが一般的です。そしてその下が一番下層の下地になるのですが、そこが建物自体の躯体コンクリートのスラブです。要は新築時に打設したコンクリートそのものの部分です。

保護コンクリート自体を「保護層」とも言います。歩行もそうですが紫外線や雨などの自然環境からもその下にあるアスファルト防水などの防水層を守ってくれています。

一方で保護コンクリートの施工にはとてもコストがかかりますし重量もかさむため、頻繁に歩くことがない場合は、保護コンクリートはせずに、アスファルト防水だったり塩ビシートはたまたウレタン防水で完了させる場合もあります。

いずれも保護層がなくても軽歩行できるものも多いですが、最近では保護コンクリートと同レベルぐらいの頑丈さをもつ防水施工もあります。

このように修繕工事を考える場合、いうまでなく価格は重要な要素ですが、今後のどのような防水工事にしたらよいのか、その防水工事の費用はいくら位掛かるのかということを考える以前の話として、現在の屋上防水の環境が「保護コンクリート」なのか、それともコンクリートで保護されずに塩ビシートやアスファルト、ウレタンなど防水が露出さたれままの「露出防水」として定義づけされている用途なのかで結構な額の変動が出てきます。

その他の防水についてはまた追って話したいと思います。