港北区のマンション改修工事

港北区のマンション大規模修繕工事開始です

まずは打診棒で外壁タイルを検査

最高気温が10℃にも届かない寒い日が続いていると思ったら、とうとう都心部でも氷点下を記録したとか。

屋外で作業を行う職人には厳しい環境ですが、例年にない寒さにも負けず、港北区にてマンションの大規模改修工事が始まりました。

普段は外壁塗装を主に行っていますが、4階建、40世帯以下ほどの大きさでしたら、マンションの改修も請け負っています。あまりにも大きい建物ですと、自社職人による直接施工が難しくなるので、作業の質を保つためにこのような目安を設けています。

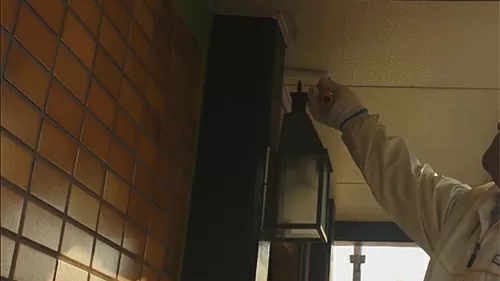

まずはタイルの下地を調査。

この打診検査と言う作業では鉄棒に丸い玉がついた打診棒と言う道具をタイルをなぞるように滑らせていきます。カツンカツン、と乾いた音にまぎれて聞こえてくる乾いた鈍い音。こうして乾いた音がする部分は密着力が落ちてタイルが浮いているところ。後ほど処理をするためにマスキングテープを貼って印を付けておきました。写真では打診棒を使っていますが、ハンマーの形をした道具もあり、職人や現場によって使い分けています。

塗装でも改修工事でも重要になるのは下地の調査をしっかりと行い、必要があれば補修していくと言うこと。この後も足場を利用しながら打診棒から伝わる振動と音を頼りに、1階2階と広範囲に及ぶ外壁の調査を進めていきました。

浮いた外壁タイルの撤去

連日のように例年にない寒さだと報道されているのを聞くと寒さが余計に骨身に染みます。

晴れた日の昼間などでは太陽の光がいつもより暖かく感じられて、1年の中でも太陽のありがたさを感じる時期でもあります。そんな中、本日は港北区にあるマンションの作業を進めていきました。

ベランダに薄らと見えるのは大量のクラック。

一般住宅はもちろん、マンションでもクラック(ひび割れ)をそのままにしていくと耐久性に問題が生じてきます。なので、ベランダの天窓をモルタルで補修。しっかりとクラックに対処してから、滴るほどに塗料を含ませたローラーを余計なところに付けないよう丁寧に転がし、厚い塗膜を作りました。

先日の打音検査の結果によって浮きが見つかり、マスキングテープを印として付けたところを電動工具を使って切り離していきます。まずはテープの周りを囲うよう、電動カッターを使って四角形に切り込みを入れていきます。この時、切り落した欠片が下へと落ちて人にぶつかるなどの事故が起きないよう、折りたたみバッグを広げ、それを入れ物として受け止めました。続く工程で出た欠片も同様に落ちないよう工夫しながら作業を進めていきます。

さて、切り込みを入れ終わったら別の電動工具を使って下から押し剥がすように欠片を取り除く作業。この平たい先端が付いた道具は電気の力で振動していて、手で行うように早く作業を進めることができます。なるべく平らになるよう剥がしていくことで、一か所だけタイルが凹凸と出てしまっている…と言う心配がなくなり、新しいタイルがしっかりと密着して剥がれにくい仕上がりにすることが出来ます。

他にも細いドリルが付いた工具で穴を開けていったり。様々な道具を駆使して、傷んだ箇所の補修に励みました。

マンション改修工事、タイルの張り付け

タイルを剥がした部分に新しいタイルを張り付け、補修していきます。

縦と横の列を乱さないように位置に注意しながらタイルを1枚1枚、手作業で貼り付けていきます。位置を決めたらタイルを小さなハンマーで軽く叩いて、浮きのないようにしっかりと素地へと密着させます。密着具合が足りないとまたすぐに浮いてきてしまうので、指先の感覚を頼りに丁寧に作業を続けました。

その後は川崎市まで移動して、連絡を頂いたマンションの見積もり。周りでは威勢の良い、タイムセールの呼び込みが聞こえてきます。今ではこのような声掛けを聞ける地域は少なくなったきたように思えますね。

ぐるり、と一回り見てまわると鉄階段の錆び汁が目立って見えましたが、入口は吹きぬけと飾り窓の二方向から陽の光を取り入れられる作りになっていて、明るい印象を受けました。

タイルエポキシ樹脂注入補修

汚れなどが酷かった看板は、このように撤去させていただきました。

止めていた金具も外したので、ここに看板があったなんて、住人でも気付かないかもしれません。

外壁塗装より、シーリングや防水施工と言った修繕の方面が得意な島田が、タイルの隙間にドリルで穴をあけています。

これは、既に打音検査をしたタイルのうち、撤去張り替えではなく浮きをエポキシ樹脂材の注入で補修する部分に、材料を注入するための穴をあけている様子です。

数か所に開け、そこから中に注入して、隙間を埋めます。横並びに同じ高さではなく、段違いに穴をあけて、全体に行き渡らせるようにします。

打音検査でチェックをした際、マスキングテープでしるしをつけていたのですが、その際に書きこんでいた大体の目安があるのでスムーズに作業が進みます。こういった小さなメモが、作業の効率を上げる職人の知恵だったりします。おばあちゃんの知恵袋のようなものかもしれませんね。

工事現場か歯医者で聞くような、歯の浮くような甲高い音。しかも、ドリルで穴をあけるので、もちろん物凄い砂埃が舞い散ります。

穴をあけた後は、材料の注入です。

普段行っている外壁塗装とは違い、マンションなど大規模修繕特有とも言えるタイルの補修作業は、細かくチェックをして一つ一つ丁寧に行っていきます。外壁塗装をしない分、タイル補修が、住宅で言う外壁塗装の代わりとなってきます。

高圧洗浄

タイルの補修がひと段落して、高圧洗浄を本日は行いました。しぶきを浴びるように被るため、ヤッケというレインコートのような素材の物を着用します。これが案外と、外からの空気を遮断してくれるので、防寒にも一役買ってくれます。

高圧洗浄は主にベランダ内を行いました。

お隣りとの仕切りのパーテーション部分も、一見綺麗でも洗浄機をあてればみるみるうちに汚れた水が床に溜まります。網戸は下手に高圧洗浄機をあててしまうと破けてしまったりするため、水をあてないよう移動をさせます。

ご要望があれば洗浄もさせていただきますが、多くが10年以上たった古い網戸のため、下手にあててしまうと破けてしまいます。高圧洗浄機は、150キロ圧のとても強い水流です。

二級塗装技能士の曽根カズが、全体をくまなく洗浄します。

窓のサッシや隙間など洗浄の漏れがないように水をあてていきますが、既に返り水を浴びて頭からずぶぬれに。ヤッケとヘルメットがなければ、風邪をひいてもおかしくない程の濡れ方をしているかもしれません。

外にずっとあると言う点では、室外機も同じ条件です。軽く水をあてただけで泥水が溜まるので、上から順番に洗浄をしていき、最後に床をくまなく洗浄していきます。

一般住宅の洗浄でも一日掛かったりしますが、マンションともなると、本当に丸一日使用しての高圧洗浄となります。

そして翌日へ。

軒下とベランダ手すり塗装

ここ最近、雨も見ない日が続いていましたが、夜の内に少し降ったようで乾燥した空気が和らいでいました。

「水性塗料は水で薄めるのだから雨で流れやすいんじゃないか?」と言う声もちらほらと耳にしますが、水性塗料は乾燥させた後だと、塗料の中の成分が結合して皮膜で表面を覆うため、流れなくなります。それによって家を守る耐久性を得られるわけですね。

さて、今日は数日続く横浜市港北区でのマンション改修工事。白い息を口にしながら東面の軒の下塗りから作業を進めていきます。

使う材料は水性シリコンシーラー。塗装に使う塗料と比べて、サラサラとした塗り心地の軽い塗料です。まるで水のような透明な塗料ですので、顔を角度を変えて陽に反射させながら塗り残しのないように作業します。足場が届かないところなので脚立に上がって、足元に気を付けながら広いところはローラーを転がし、塗料が溜まりやすい溝の部分は刷毛の先でなぞるように塗装しました。

施工をするのは塗装歴20年以上を誇る、職人・山之内。普段から人の良い笑顔を絶やさない職人ですが、施工中は真剣な表情で手を動かしていきます。

軒下の下塗りが終わったら足場から身を乗り出して、ベランダに設置されている仕切りの塗装に取り掛かります。ローラーを転がすたびに薄い紅色に濡れ感が出て、濃い色になりました。ですが、乾くと透明になって元通りの色に。

傷みがひどいと何度シーラーを塗っても濡れ感が出ない時があります。そういう時は濡れ感が出るまでシーラーを塗り込み、その上から中塗りなどの他の塗料を塗布することで下塗りの接着剤の役割が果たされて、しっかりと密着した塗膜を仕上げることができます。

それと同時に、手すりの部分にも下塗りをたっぷりと塗っていきました。白い半透明の塗料がシーラー。塗ったところは濡れ感が出ているのが見て分かるほどです。持ち歩くのは大きな缶ではなく、それぞれ持ち運びがしやすいようにカートリッジに分けての作業。こうして塗料を置いて作業が出来るのも足場の幅が広く、安定しているためです。

作業を挟み、下塗りが乾いたところに白い塗料を塗り重ねていきました。周囲を養生しているので、はみ出しを気にせず思いきった作業が行えます。また作業が終わった後に剥がせば、綺麗な真っすぐの線が仕上がります。陽があたりにくく長年の風雨で茶色がかった色になっていたところが白へと塗り替えられて、明るい雰囲気になり今日の作業を終えて翌日へと続きます。

鉄部塗装

あっと言う間に2月に入り、暦の上では春が近づいてきました。

まずはこちらの白い箱の塗装から始めていきます。

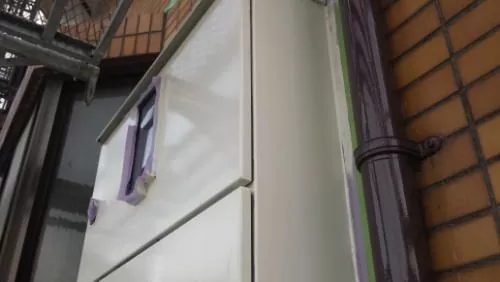

マンションなどの大型の建物で見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この白い箱は分電盤と言って、電気配線のブレーカーを1つに纏めたものです。中塗り終了の状態でも十分に艶が出ていましたが、今日はこれから上塗りを塗っていきます。ガラス部分や外壁に接しているところにははみ出さないようにマスキングテープで養生をして、綺麗に線が出るようにしてあります。

少し離れると色が違っているように見えますが、同じく白色を使っての作業。刷毛を持つのは職人の山之内です。ローラーを転がして平面を塗り、ローラーでは届かないところはすかさず刷毛に持ち替えて、細かく塗って…と道具の使い分けて作業を進めていきました。平面の鉄部は塗料の筋が残りやすいため、短毛のローラーを使うことで筋を残さず綺麗に仕上げることができます。

分電盤の塗装作業がひと段落ついたら、移動して東面ドームの上塗りを行っていきます。既に中塗りを終えたところ。ここから更に厚い塗膜を重ねていくことで艶やかな仕上がりになります。不安定な半円形の上、上手にバランスを取りながら刷毛を右へ左へ…。

重たい塗料缶では上手くバランスが取れないのもあり、手持ちのカートリッジへと塗料を移して、これを零さないように注意しながら作業を進めました。

長尺シート(階段)

港北区ホルツハイムの防水施工は、今まで行ったものと一味違います。

長尺シートという、戸建住宅ではあまり使用しない防水施工を、島田が行います。

戸建住宅では、ベランダウレタン防水が一般的ですね。経験はないものの、その吸収力の高さ、そして自身もシールなどが得意な事から、曽根カズがサポートに入りました。

長尺シートとは防水のシートで、良く、マンションや店舗などに使用される防水シートです。デザイン性が最も優れており、タイルなどの模様から、フローリングの質感と様々です。今回はマンション改修と言うことで、少しタイルの模様がついたシートを使用しました。たくさんのロールを、使用する分だけひとまず並べて、一番上の階から施工します。

島田がばらりと広げたシートは厚く、大体5mmくらいの厚みがあります。

もちろん少し硬いこのシート、踊り場の形に合わせてカットしなければならないのですが、その前にしっかりと縦横を合わせます。

この微調整がとても大変で、曽根カズが上に立ち、下から島田が指示をして、本当に1mm単位で小さくずらしていきます。ここを怠ると、妙にズレたような感じがして、登っていて気持ちが悪くなります。恐らく気にしない職人は気にしないのでしょうが、島田は細かく微調整していきました。広げたシートの余った部分を、カッターや専用の工具でカットします。

専用の工具はとても高く、まるでそんな値段には見えないのですが、使用した曽根カズがいたく気に入って使用していましたので、恐らく使わなければ分からない使い心地なのかもしれません。使いやすい工具は、良い施工の友達でもあります。

ステップ部分は専用の、踏切部分のついた物を使用します。

事前に事務所で幅に合わせてカットしておいたものを、現場で縦の長さを合わせます。一番上の部分については模様のない部分は使用しないのでカットしてはめこんでしまいます。二人がかりで全体の施工を終えるまで一日。

この日はあいにく午後の天気が悪くなり、雨がぱらついてきてしまいました。踊り場には雨が吹き込んで来て、貼った、というよりも置いたシートの上に水たまりができる程。その中でも、この日は女子が見学にきていましたので、貼る所だけでも、とステップ部分の接着を行いました。

排気ガスの倍はあるのではないか、ともすればマッキーを10本くらい重ねて眼前に突然向けられたような、えげつない臭いが突然鼻孔を刺激します。

シンナー慣れした職人でも臭くてたまらないボンドの臭いに顔をしかめながら、防水の時に使用するような山がたくさんついた工具で曽根カズがボンドを塗りつけ、そして島田が貼り付けます。

その間に曽根カズはステップの足がかかる部分の裏にシールのようにボンドを塗布して、曲がりやすいようにちょうど折りあがる部分の裏にバーナーを当てて柔らかくしていました。

二人の連携プレーが輝いた本日の施工は、雨のために早めに中断し翌日へと。

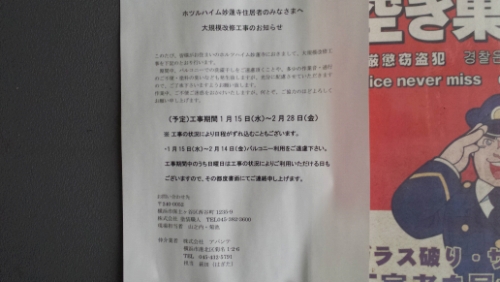

そうそう、掲示板に共用部の階段の上り下りのため居住者さんへ工事のお知らせの張り紙をして施工しています。

長尺シート(踊り場)

日も引き続き港北区のマンションにて長尺シートの施工を進めていきます。

ボンドで貼り付けた長尺シートの目地部分を、職人が手に持っているライスターと言う電動工具を使って、溶接棒を溶かし埋めていきます。

目地をそのままにしておくとそこから雨水が浸入してしまったり、剥がれてきてしまう恐れもあるので、しっかりと止める必要があります。

目地を埋めると言えばシーリングですが、廊下など人の行き来が多いところだと切れてしまう事もあるので、シールでは無く溶接棒を使って埋めました。

長尺シートの完了へ

年明けから行っていた長尺防水シート施工が、やっと終わりました。

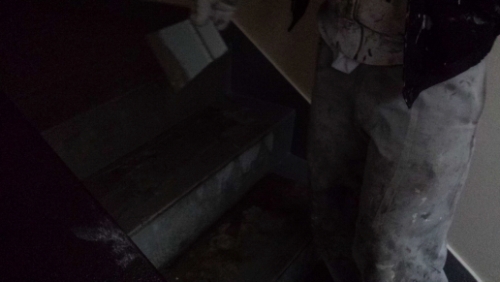

コンクリート打ちっぱなしだった階段と踊り場に長尺シートをボンドで貼り、つぎはぎの部分を溶接棒で埋めたのが先日です。

ひとつの踊り場に合わせて、模様やサイズ、そして貼り合わせの時まで慎重に気を使って行った長かった施工も、こうして見ると達成感に支配されています。

ちなみにボンドは、シンナーの倍くらいの臭いで、シンナー慣れした職人でもあまり臭さに顔をしかめてしまうほどです。

車の排気ガスの倍、と言っても過言ではないかもしれません。

防水塗装は、長尺シートが一番大変です。

柄が少しでもズレたり、斜めになっていたら違和感を覚えてしまうからです。

それを細かく、様々な角度から確認し、幅や形に合わせてカットし、ずれないようにテープで止める。

階段部分も高さや幅に合わせてカットしていき、フラット部分は一枚の物をしっかりと貼りつけなければならないので、手間がかかります。

しかし手間がかかった分だけ綺麗な防水が出来、更に美観も整えられて、達成感はこの上ありません。

室内で暗いので少々画像が粗いのですが、溶接棒で貼りつけた部分も馴染んで一見分かりづらくなっています。綺麗に貼れた証拠ですね。

港北区のマンション修繕工事の完了

先月中旬から施工を進めていた港北区のマンションでの大規模改修が完了となりました。

本日は足場の解体日です。

お馴染みのクサビ式足場を上から順々に解体、マンションの全貌が見えてきました。

それでは、こちらのマンションで行った工事の内容を簡単に振り返っていきたいと思います。

今回は外壁を塗装していないので外観に大きな変化は見られませんが、浮いたタイルを樹脂注入で補修したりクラックの入っているタイルの撤去・張り替えをしました。

目地やサッシ周りは2液のシーリング材をたっぷり充てんして肉厚なシールに仕上げ、隙間風の浸入や雨漏りを防ぎます。

上から塗装をしないので、紫外線に強い変性シリコンを使用しました。

ベランダ内の軒やパーテーション、手すりの笠木などはシーラーで下地と塗料の密着性を高め、シリコン塗料を重ねて厚みのある塗膜に。剥がれにくい厚膜に仕上げることで長期にわたって紫外線や風雨による傷みから保護します。

マンション内では階段の立ち上りに防水施工をし、踏み板と踊り場には長尺シートを貼りました。

このシートには防滑性能があるので滑りにくくなりますし、マンション共有部の気になる歩行音が抑制される遮音効果もあります。

2、3Fのバルコニーはウレタン塗膜防水でしっかりとした防水層を形成、紫外線による劣化を防ぐためトップコートを塗布して仕上げました。トップコートは保護膜になるだけではなく、微細なゴムチップも入っているので歩くときの滑り止めにもなります。

約1ヵ月強に及ぶ大規模改修が無事完了し、足場を解体となると何だか感慨深いものがありますね。

昨年もこちらのマンションでは内壁などの塗装・屋上防水工事をさせていただいており、今回の施工で建物全体に関わらせていただき、とてもありがたいです。長期間お疲れさまでした。