横浜市港北区の屋上防水工事 集合住宅で行ったアスファルト防水(トーチ工法)の再施工事例

今回のブログでは、横浜市港北区にある集合住宅で行った屋上防水改修工事の様子をご紹介します。こちらの現場では、既存のアスファルト防水層を活かしながら、トーチ工法による重ね張りを採用しました。

工事の流れや使用した材料、安全への配慮など、実際の施工工程をわかりやすくまとめています。これから防水工事をご検討されている建物のオーナー様や管理組合の皆さまにとって、工法選びや施工内容の理解に少しでもお役立ていただけましたら幸いです。

立ち上がり部の旧防水層撤去と下地調整

工事はまず、既存笠木と立ち上がりおよび側溝部の既存防水層の撤去から始まりました。これらの箇所は紫外線や風雨の影響を受けやすく、特にシート端部の剥がれや接着不良が発生しやすいため、既存のシートを丁寧に除去し、下地の状態を確認しました。

撤去後には、アスファルト系のプライマーを塗布し、下地と新設防水シートとの密着性を高める準備を行いました。また、入隅部には変成シリコン系シーリングを充填して仮防水処理を施し、シートの曲がり部分や施工時に力が加わりやすい箇所への水の侵入を抑制します。

この段階での下地処理の精度が、後工程の仕上がりに直結するため、既存防水層の残存物や埃などを除去し、素地を整えることに細心の注意を払いました。

立ち上がり・側溝部のシート防水施工

下地のプライマーが十分に乾燥した後、ポリマリットGL(粘着層付き改質アスファルトシート)を用いて立ち上がり・側溝部の防水施工を行いました。

このシートは、裏面に粘着層を有しており、火気を使用せずに下地へ圧着できるため、安全性が高く、細部の施工性にも優れています。

シート貼付け後には、シート上部にポリマリットキャップを重ね貼りし、端部の剥離や浸水を防止する二重構造を形成しました。(ご紹介の順番により工程が前後します)

加えて、立ち上がりの端部にはアスファルト系シーリング材を使用し、気密性と水密性をさらに強化しています。立ち上がり部は防水層の「最終防衛ライン」とも言える重要なエリアであるため、補強層と端部処理を確実に施すことが長期性能の確保につながります。

平場下地処理と膨れ補修

続いて、屋上の平場部分の下地処理作業を実施しました。

既存のアスファルト防水層は、全体的にトップ層が良好に残っており著しい劣化は見られませんでしたが、紫外線の影響で部分的に色が抜けていた箇所も確認されました。

まずは、ケレン作業によって既存層表面の汚れや脆弱な膜を除去し、仕上がり面との密着性を確保できるよう調整しました。その後、アスファルト系リベース(再プライマー)を塗布し、改質アスファルトシートとの接着性を高めています。

一部に見られた膨れ部分については開口調査を実施し、下地に使用されていた硬質ウレタンフォーム断熱材の炭化や剥離が確認された箇所については、断熱材の入れ替えと空隙の充填処理を行いました。補修後には下張りシートで開口部を覆い、熱融着によって再密閉しています。

このように、下地の健全性を確実に確認・補修することが、今後の防水層の長期的な安定につながります。

平場の防水シート貼付け(トーチ工法)

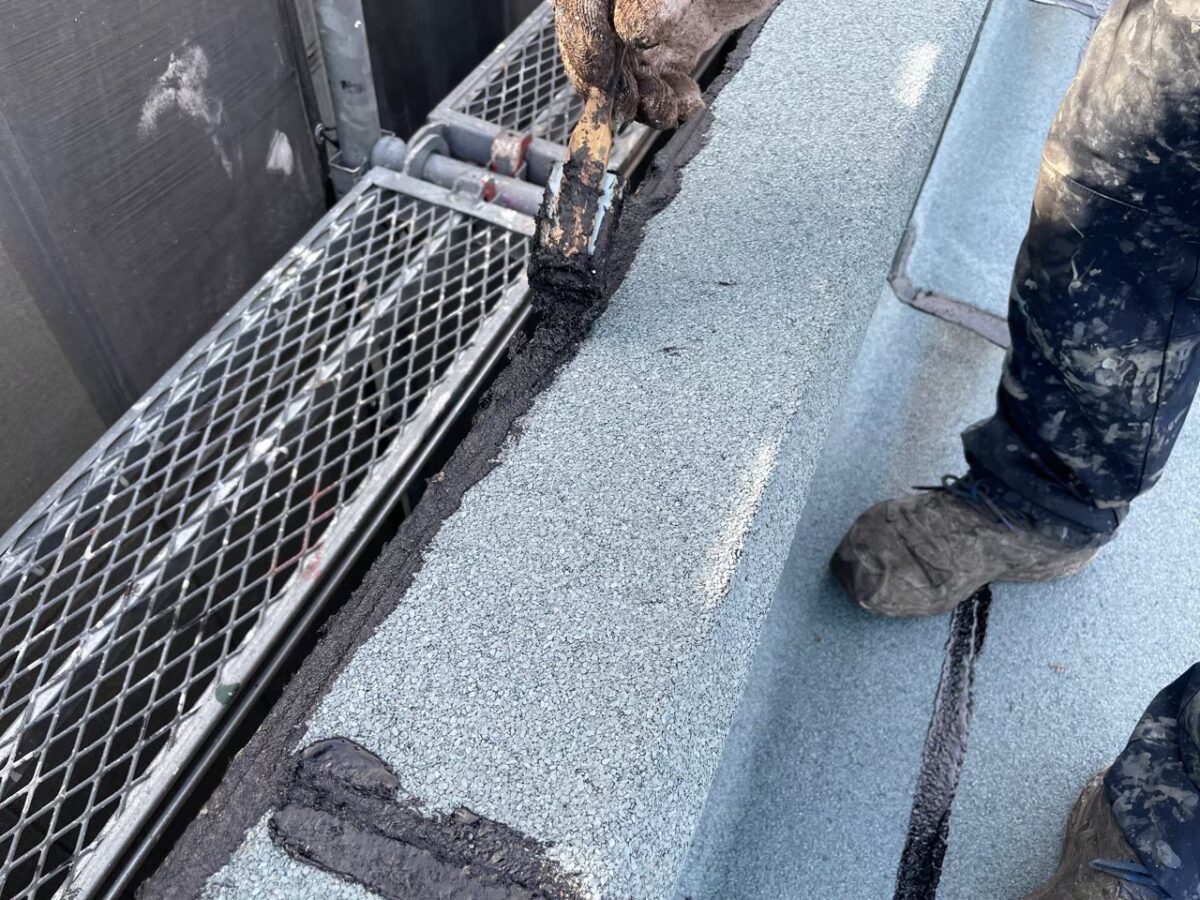

平場部分の下地が整った後、改質アスファルトシート(ポリマリットキャップ)を使用して、防水層の施工を行いました。この工程では、トーチバーナーを用いてシートの裏面を加熱し、既存防水層へ熱融着させることで、非常に高い密着性を確保します。

施工にあたっては、シートの加熱温度とトーチの角度、距離を細かく調整し、シートが適切に溶解しているかを常に確認しながら施工を進めました。加熱が不足すれば密着不良の原因になり、過剰に加熱すれば断熱材の沈下や炭化を招くため、職人の経験と目視判断が重要となる作業です。

また、トーチ工法ではプロパンガスを用いるため、可燃物の撤去、ガスホースの管理、消火器の常備など、安全対策を徹底しました。施工時は夏場の高温環境下だったため、空調服の着用や作業時間の管理、休憩の確保など、熱中症対策も並行して実施しています。

【関連動画】

トップコート塗布と防水端部の仕上げ

立ち上がりや入隅の端部には、アスファルトシーリング材による最終処理を施し、シートの端部やジョイント部からの浸水を防ぐ仕上げとしています。アスファルトシーリング材は通常のシール材に比べて粘性が高く、硬化には時間がかかりますが、耐候性・密着性に優れており、屋外での長期使用にも適しています。

そして防水層の施工完了後には、表面の保護と仕上げを目的としてトップコート(SPファインカラー)を全面に塗布しました。このトップコートは、紫外線や熱、風雨などの自然環境から防水層を保護し、仕上がりの美観を維持する重要な役割を果たします。

アルミ笠木の復旧と最終確認

最後に、工事中に取り外していたアルミ笠木の復旧作業を行いました。

笠木は、高圧洗浄により美観を整えてから元の位置に戻しており、見た目にも非常に清潔感のある仕上がりとなっています。保管中は風による飛散を防ぐため、足場に固定するなどの安全管理を徹底しました。

さらに、施工範囲が670㎡超と広範囲にわたる現場であったため、資材やシートの仮置きや移動計画も事前にしっかりと計画し、無駄のない工程管理を行うことができました。

【関連動画】

確かな技術と安全管理で支える、長寿命防水工事

今回のブログでは、既存のアスファルト防水層を適切に評価したうえで、劣化部の補修と通気設計を組み込みながら、最適なトーチ工法を用いた改修を実施しました。

火気を扱う作業であるからこそ、経験豊富な職人による温度管理・圧着精度・安全対策のすべてが高品質な仕上がりに直結します。

また、目に見える仕上がりだけでなく、入隅や端部、下地補修といった「見えない部分の施工精度」が、防水性能の真価を決定づける要素であることを改めて実感した現場でもありました。

これからも現場の実情を丁寧に読み取り、それぞれの建物に最適な改修プランをご提案し、安心して長く暮らせる防水環境を提供してまいります。

防水に関するご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。